Tren di dunia capital market saat ini sedang bergerak menuju era pembiayaan berkelanjutan. Tekanan global terhadap aksi iklim, transisi energi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) membuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi faktor utama dalam keputusan investasi. Instrumen seperti green bond dan green sukuk kini menjadi simbol komitmen keberlanjutan tersebut yang menyatukan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan tata kelola dalam satu kerangka pembiayaan.

Namun, dengan meningkatnya standar ESG global dan kewajiban climate disclosure di berbagai negara, muncul pertanyaan penting: sejauh mana emiten Indonesia siap menghadapi tuntutan baru yang lebih ketat terhadap green bond dan green sukuk?

Kerangka Regulasi dan Urgensi Penerapan Green Bond & Green Sukuk di Indonesia

Kerangka hukum tentang pembiayaan hijau di Indonesia diatur melalui Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerapan Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Aturan ini menggantikan POJK Nomor 60 Tahun 2017 yang sebelumnya khusus mengatur tentang green bond, dan memperluas cakupan ke seluruh aspek keuangan berkelanjutan.

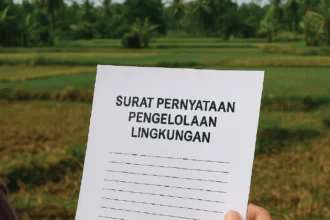

Di dalamnya, penerbit efek berwawasan lingkungan, wajib memastikan bahwa dana hasil penerbitan digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat nyata terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, hingga adaptasi perubahan iklim.

Urgensi penerapan kerangka ini semakin kuat seiring meningkatnya tekanan global terhadap transparansi ESG. Berdasarkan Climate Bonds Initiative (2024), nilai penerbitan green bond global melampaui USD 1 triliun, sementara Asia Pasifik menjadi kawasan dengan pertumbuhan tercepat.

Di Indonesia sendiri, pasar masih didominasi oleh Green Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, sementara sektor swasta masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan data lingkungan, biaya sertifikasi yang tinggi, dan kurangnya kesiapan pelaporan ESG.

Oleh sebab itu, pergeseran menuju pembiayaan berkelanjutan juga mendorong perubahan paradigma korporasi. Jika sebelumnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hanya bersifat filantropis, kini korporasi dituntut mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya.

Dalam konteks ini, green bond dan green sukuk bukan lagi sekadar instrumen keuangan, melainkan representasi komitmen hukum dan reputasi perusahaan terhadap keberlanjutan.

Bagi emiten, kesiapan memenuhi standar ini akan menentukan kemampuan mereka untuk tetap relevan di tengah transformasi pasar modal global yang semakin menuntut keterbukaan dan akuntabilitas lingkungan.

Kesiapan Emiten dan Tantangan Implementasi

Meski regulasi terkait green bond dan green sukuk di Indonesia sudah semakin matang, kesiapan di tingkat emiten masih menjadi pekerjaan besar. Tantangan utamanya bukan lagi soal memahami aturan, tetapi bagaimana perusahaan benar-benar membangun sistem internal yang mampu mendukung praktik keuangan berkelanjutan.

Banyak emiten yang baru sebatas mengadopsi prinsip ESG di level kebijakan, tetapi belum menjadikannya bagian integral dari strategi bisnis. Pelaporan keberlanjutan sering kali masih bersifat simbolik, tanpa dukungan data yang lengkap dan dapat diverifikasi. Akibatnya, perusahaan kesulitan menunjukkan dampak nyata dari proyek hijau yang mereka biayai.

Baca Juga: Kewajiban Hukum dan Pelaksanaan ESG untuk Perusahaan

Selain itu, proses verifikasi dan pelaporan pasca-penerbitan sering menjadi hambatan tersendiri. Keterbatasan sumber daya manusia, biaya sertifikasi yang tidak murah, serta minimnya lembaga independen yang memiliki keahlian di bidang audit keberlanjutan membuat banyak emiten belum mampu memenuhi standar transparansi yang diharapkan oleh investor.

Kendala lain juga datang dari sisi budaya perusahaan. Di sejumlah sektor, keberlanjutan masih dipandang sebagai kewajiban tambahan, bukan prioritas bisnis jangka panjang. Padahal, di pasar global, keterbukaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sudah menjadi standar untuk menarik pendanaan. Perusahaan yang gagal beradaptasi berisiko kehilangan minat investor dan peluang pembiayaan internasional.

Karena itu, kesiapan menghadapi regulasi ini menuntut transformasi menyeluruh. Emiten perlu memperkuat tata kelola, mengembangkan sistem pelaporan yang kredibel, serta menjadikan ESG sebagai bagian dari identitas korporasi.